�ߘa�V�N11��11��

[���ꐯ]

[���ꐯ]

�@�@��460�����w�I�ȘA�������

�@�@�@����W���ԁF10��12���`11��11����

�m�O�p�`�̖ʐς̓�

�{NHK�̎Z�z�n

�@

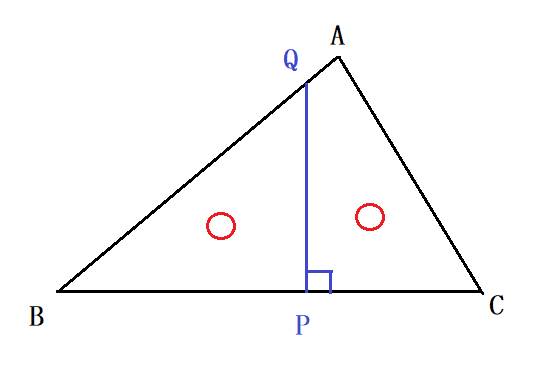

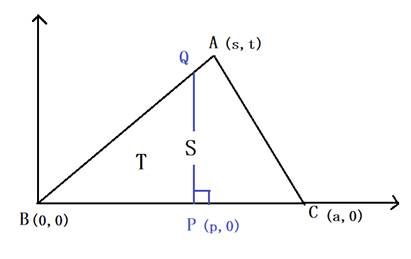

�@�O�p�`�`�a�b�ɂ�����,�`�a���`�b�Ƃ���B�ӂa�b��̓_�o��萂��������,

�ӂ`�a�̌�_���p�Ƃ���B���̂Ƃ�,�����o�p�͎O�p�`�`�a�b�̖ʐς�����Ă���B������,�O�ӂ̒������a�b����,�b�`�����C�`�a�����Ƃ���B

�ݖ�P�@�ӂa�o�̒��������C���C���ŕ\���B

�ݖ�Q�@�_�o����}����B

���肢�F�ݖ�Q���_�o�̍�}���@��������܂���B�����Ă��������B

�ʖ��@��9��2��(��)NHK����TV�ߌ�11������́u�Ő[���{�����@�a�Z�@�Z�z�v�ŕ�����聄�@

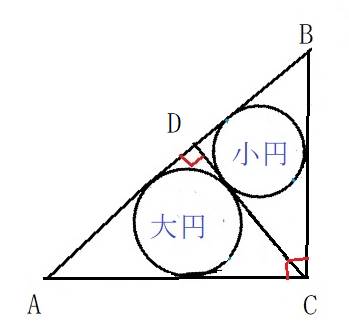

��C=90���̒��p�O�p�`�`�a�b�ɂ�����,�_�b����Εӂ`�a�ɐ}�̂悤�ɐ����b�c�������B���`�b�c�A���a�b�c�̓��ډ~���~�A���~�Ƃ���B��~,���~�̒��a�����ꂼ��A�R�Q��,�Q�S�ڂƂ����Ƃ�, ���p�O�p�`�`�a�b�̂R�ӂ̒��������߂�B

�lj�����i�o��҂́u�W���[�J�[�v�j�@�V��V���[�Y

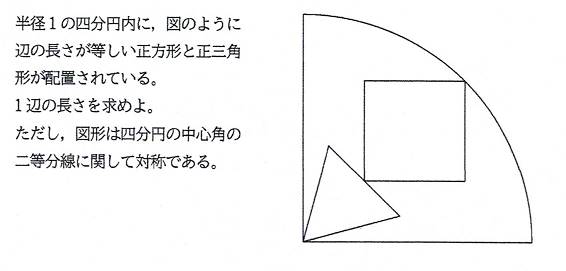

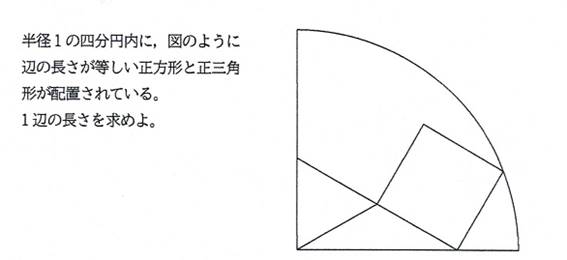

�l���~���̐����`�Ɛ��O�p�`��1�ӂɂ��āw�Q�x�@

���P�@�@�V���[�Y7���

�����`�Ɛ��O�p�`��1�ӂ��������Ƃ�(�ӂ����L���Ȃ�),

���Q�@�V���[�Y8���

�����`�Ɛ��O�p�`��1�ӂ��������Ƃ�(�ӂ����L���Ȃ�),

NO1�u�W���[�J�[�v �@ 10/12�@�@09��56�� ��M �@�@�@�X�V 11/11

��ꂽ������

NO2�u��ӂ����̂炢��������v 10/14 22��30�� ��M �X�V 11/11

�@��ꂽ������

NO3�ur-de-r�v�@�@

10/17�@ 00��31�� ��M �X�V 11/11

�@��ꂽ������

�@��ꂽ�ʖ���������

NO4�ukasama�v 10/29 17��31���@�@ ��M �X�V 11/11

��ꂽ������

NO5�u�O�p��K�v 10/29 17��45���@ ��M

�X�V 11/11

��ꂽ������

���R�����g�F����̖��, �ȑO�ǂ����Ō����悤�ȒW���L��������̂ł����C

������ƍl�����͍̂����߂Ăł��B

�����Ă݂�ƁC�ʔ������ʂ��o�ė�����̂ł��ˁB

[�ݖ�2]�̍�}�́C[1]�̌��ʂ̌`����C�O�����̒藝�����܂��g����悤�ɍl���܂����B��

NO6�u��x�Ђ����v 11/08 10��29���@��M �X�V 11/11

[�ݖ�1]

BP=(1/2)*��(a^2+c^2-b^2) (��)

���_A�������BC�։��낵�������̑���H�Ƃ���D

AH=x, BH=y �Ƃ����D

�܂��C��ABC�̖ʐς�S�Ƃ����D

�O�����̒藝���C

x^2+y^2=c^2, x^2+(a-y)^2=b^2.

����2������Cy=(a^2+c^2-b^2)/(2*a) ---(�@)

S=(1/2)*a*x ���C(S/x)=(a/2) ---(�A)

��ABH �� ��QBP �ł��邩��C

(y^2):(BP)^2 = (x*y/2):(S/2).

����āC

(BP)^2

=(y^2)*(S/2)/(x*y/2)

=(S/x)*y

=(a/2)*y (��A) ---(��)

=(a^2+c^2-b^2)/4 (��@)

����āC

BP=(1/2)*��(a^2+c^2-b^2).

[�ݖ�2]

�_P�͎��̂悤�Ȏ菇�ō�}�ł���D

���_C�𒆐S�Ƃ��锼�a y/8 �̉~��

K_1 �Ƃ���D

K_1�ƒ���BC��2�̌�_�̂����C����BC��ɂ���

���̂� D, ����BC��ɂȂ����̂� E �Ƃ���D

E�𒆐S�Ƃ��锼�a BD �̉~�� K_2 �Ƃ���D

����BE�̒��_�� M �Ƃ��CM�𒆐S�Ƃ��锼�a BM

�̉~�� K_3 �Ƃ���D

2�̉~ K_2, K_3 �̌�_(�̂�����1��)�� T �Ƃ���D

���_B�𒆐S�Ƃ��锼�a BT �̉~�� K_4

�Ƃ����Ƃ��C

K_4�Ɛ���BC�Ƃ̌�_�����߂�_ P �ł���D

(��L�̎菇�œ_P����}�ł��邱�Ƃ̐���)

����(y/8)�́C����BH�̒�����1/8�ł��邩��C�����

�R���p�X���g���č̐��\�D

�܂��C��BTE�́C��BTE=90���̒��p�O�p�`�ł���D

(���TBM=���Ƃ����ƁCBM=TM���C��BTM=��. ����āC��TME=2*���D

TM=EM���C��ETM=(1/2)*(180��-��TME)=90��-��.

����āC��BTE=��BTM+��ETM=��+(90��-��)=90���D)

����āC�O�����̒藝���C

(BT)^2=(BE)^2-(ET)^2=(a+y/8)^2-(a-y/8)^2=(a/2)*y�D

(��)���C(BP)^2=(a/2)*y�ł��邩��C

(BT)^2=(BP)^2. ����āCBT=BP.

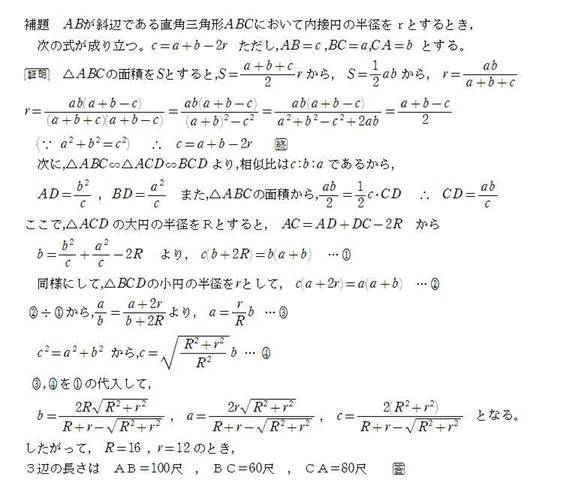

NHK�̎Z�z�̖��F

AB=100�ځCBC=60�ځCCA=80�ځ@(��)

��~�̔��a�� x �C ���~�̔��a�� y �Ƃ��C(x/y)=t

�Ƃ����D

�܂��CAB=c,BC=a,CA=b �Ƃ����D

��CAB �� ��DCB �� ��DAC �ł���D

��DCB �� ��DAC ���C(y/a)=(x/b).

����āC

b=(x/y)*a=t*a ---(1)

c=��(a^2+b^2)=��(a^2+(t*a)^2)=a*��(1+t^2)

---(2)

��CAB�̓��ډ~�̔��a�� r �Ƃ���D

��CAB�̖ʐς�2�ʂ�̕��@�ŕ\�����Ƃɂ��C

(1/2)*a*b=(r/2)*(a+b+c) ---(3)

��CAB �� ��DAC �ł��邱�Ƃ��C(r/c) = (y/a).

����āCr=(c/a)*y ---(4)

(1),(2),(4)��(3)�ɑ�����āC

a*(t*a)=(��(1+t^2))*(y)*(a+(t*a)+a*��(1+t^2))

��D����āC

a=(1/t)*(��(1+t^2))*(y)*(1+t+��(1+t^2)).

y=12,t=(16/12)=(4/3)�������āCa=60.

���̂Ƃ��C

b=t*a=80,c=a*(1+t^2)^(1/2)=100.

[�lj���� 1]

��ӂ̒����́C(2/5)*(2*��2 - ��3) (��)

��ӂ̒�����r�Ƃ���ƁC

(r/2)*��3 + r*��2 = 1.

����āC

r=2/((��3)+2*��2))=(2/5)*(2*��2 - ��3).

[�lj���� 2]

��ӂ̒����́C((4-3^(1/2))/13)^(1/2) (��)

��ӂ̒�����s�Ƃ���ƁC

|(-s)*(cos(-120��)+i*sin(-120��))+(s*��3)|=1.

����āC

((1/2+��3)*s)^2+((-s*��3)/2)^2=1.

����āC

s=��(1/(4+��3))=��((4-��3)/13).

(�ȏ�)

�����̗��ꁄ�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�X�V�@�@11��11��

�ݖ�P

���W���ʏ��,�R�_![]() �̍��W��

�̍��W��![]() �Ƃ����B

�Ƃ����B

�����@�R�_![]() �̂Ƃ�,

�̂Ƃ�,

�O�p�`�̖ʐς�![]() �𗘗p����Ɓ@

�𗘗p����Ɓ@

�O�p�`�`�a�b�̖ʐςr��![]()

������,�����n�`�̕�������![]() ����,�p�̍��W��

����,�p�̍��W��![]() �ƂȂ�B

�ƂȂ�B

�����,�O�p�`�p�a�o�̖ʐςs�͂s��![]()

�@��ӂ���,�Q�s���r���,�������Q���Q�@�E�E�E�@

���,�`�a��������,���Q�{���Q�����Q�@�E�E�E�A

�@�@�`�b��������,�i���|���j�Q�{���Q�����Q�@�E�E�E�B

�A�\�B����,�Q���������Q�{���Q�|���Q�@�E�E�E�C

�@���C�ɑ������,�@�S���Q�����Q�{���Q�|���Q�@

���@![]() �@�@��

�@�@��

�u���̗���v �@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@

�X�V 11/11

�u �W���J�[�v����,���̊ȒP�ȏؖ��������Ă��܂����B

�i�ؖ��j

��ABC�̓��ډ~��AB�CBC�CCA�Ƃ̐ړ_��D�CE�CF�Ƃ���B

BD��BE��a-r�CAD��AF��b-r

AB=BD+AD���Cc=(a-r)+(b-r)

��c=a+b-2r�@�i�I�j

�F����A���⎿��ɓ����Ă��������B�ꕔ�ł��\���܂���, �ƃy���l�[����Y����, ���[���ő����Ă��������B�҂��Ă��܂��B